❖

ようこそ、井伊谷宮へ

◆

ご祈祷・ご参拝案内

人生の節目や日々の願いごとを、神さまに祈る大切な時間。

安産祈願、厄除け、七五三、合格祈願など、さまざまなご祈祷を承っております。

初めての方にもわかりやすいよう、流れや服装についても丁寧にご案内しています。

【受付時間】午前9時~午後4時まで

◆

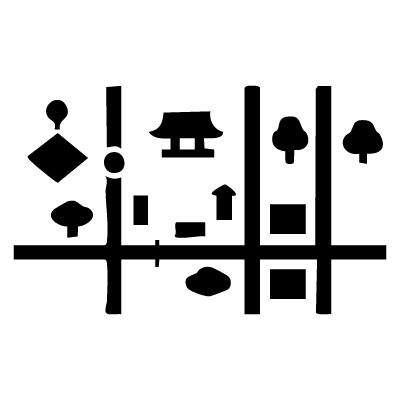

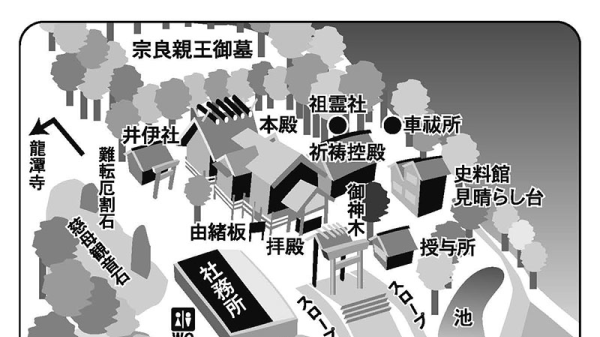

境内のご案内

井伊谷宮の境内には、歴史ある社殿や御神木、美しい自然の風景が広がっています。

初めて訪れる方にも散策しやすいよう、見どころをご紹介いたします。

四季のうつろいを感じながら、心静かな時間をお楽しみください。

❖

インフォメーション

- 奉祝の御朱印帳

- 新休憩所の名称決定

- 感染症の対策

- 遠州弁うなぎみくじ

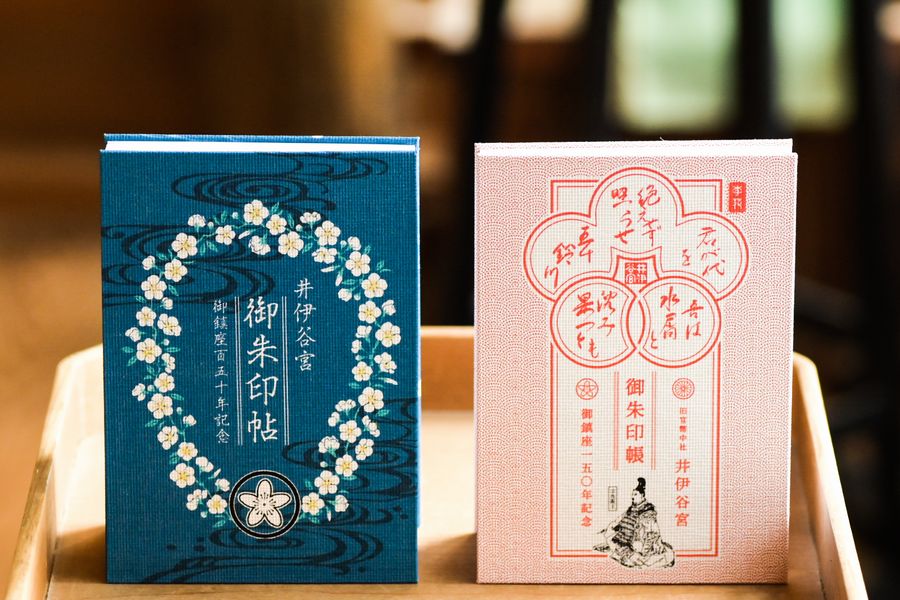

井伊谷宮では令和4年に御鎮座150年の佳節を迎えるにあたり、奉祝の御朱印帳を奉製いたしました。種類は2種類ございます。

まず一つ目は赤色を基調とした当宮御祭神「宗良親王」が描かれた御朱印帳です。

朝廷が二つに分かれた南北朝時代。南朝方の柱として活躍されながら当時の歌の名門二条家の母を持つという出自もあり、宗良親王は歌人としても世に知られていました。

御朱印帳にはこのような歌が記されています。

「君が代を 絶えせず照らせ 五十鈴川(いすずがわ) 吾(われ)は水屑(みくず)と 沈み果つとも」

大きな戦を前に、自身や味方を鼓舞するために詠まれた歌です。宗良親王はどちらかといえば文化人の素養が強く、兄の護良親王のように武芸はあまり得意でなかったと言われます。

ですが時代の流れの中で、後醍醐天皇の皇子というご自身のお立場から戦の中に身を置きます。この歌は宗良親王の詠まれた歌の中で際立って勇ましい歌であり、いかに強い思いがあったかが伺えます。

みなさまも色々な社会の中で、また様々なお立場で悪戦苦闘することもあることと思います。

そんな方々の背中を押してくださる御祭神が描かれています。

また青海波の紋様が描かれており、穏やかな世と幸せが永遠に続くようにとの願いが込められています。

もう一つは青色を基調として御祭神の愛した花「スモモ」が描かれています。流水紋と青色でしまった下地に、スモモの白色が映えてとても格調高く感じます。

記されている紋は李花紋(りかもん)といい、李花とはスモモの花を表します。

裏側には同じ「君が代を」の歌が記されています。

現在社頭に出してございますので、どうぞご覧になってみてください。

どちらも男女共にお持ちいただけるデザインとなっています。

新設休憩所の名前が決定いたしました

令和4年の御鎮座150年奉祝事業の一環で新設した無料史料館と休憩所ですが、昨年9月より休憩所部分につき名称を公募しておりました。

この度各賞が決まり、名称が決定いたしましたのでご報告させていただきます。

●宮司賞

「井の国 風涼殿(ふうりょうでん)」※採用名称

●職員賞

「天の身休め所(あまのみやすめどころ)」

「憩いの塔」

「水香舎(すいこうしゃ)」

「井伊谷テラス」

たくさんのご応募ありがとうございました。

皆様に名称をお考えいただいたこの休憩所が、心穏やかにお過ごしいただける空間となりますことを願っております。

史料館前の桜も季節には大変きれいな花をつけます。風涼殿二階から見下ろす桜もよいものです。

地元の天竜スギを用いたこちらの建物で、自然と一体となり風を感じながらどうぞご休憩ください。

なお、残念ながら選ばれなかった名称にも面白いものやいいものがたくさんありましたので、一部抜粋してしばらくの間風涼殿一階に紙をお出し致します。

新型コロナウイルス感染症の対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、以下の対応をいたします。

- ご社頭では通常通りお参りができます。祈祷やお守り授与も通常通りです。

- 社殿や祈祷控殿では、窓等を開け換気をしております。

- 参拝の際には、マスクの着用をお願いします。又、当分の間、鈴緒を取り外します。 手水舎も柄杓も撤去し流水で手をお清め頂きます。

- ご祈祷時は皆様で触れることになるタスキ、玉串を用いず行います。玉串拝礼の代わりに全員での拝礼と致します。

- 神主もマスクを着用してご祈祷をご奉仕致します。

一日も早い感染拡大の収束と皆様の御健勝を衷心より祈念申し上げます。

郵送祈祷、郵送授与品の受付について

新型コロナウイルスの影響を受け外出を自粛する中、ご祈祷を受けたくとも受けられない方もおられることと思います。

これからの見通しもなかなか立たない状況ですので、遠方にお住いの方、入院中の方等も含めご祈祷を受けに来られない方のため井伊谷宮では特別に郵送祈祷、郵送授与品の受け付けを行います。

- 奉祝の御朱印帳

- 新休憩所の名称決定

井伊谷宮では令和4年に御鎮座150年の佳節を迎えるにあたり、奉祝の御朱印帳を奉製いたしました。種類は2種類ございます。

まず一つ目は赤色を基調とした当宮御祭神「宗良親王」が描かれた御朱印帳です。

朝廷が二つに分かれた南北朝時代。南朝方の柱として活躍されながら当時の歌の名門二条家の母を持つという出自もあり、宗良親王は歌人としても世に知られていました。

御朱印帳にはこのような歌が記されています。

「君が代を 絶えせず照らせ 五十鈴川(いすずがわ) 吾(われ)は水屑(みくず)と 沈み果つとも」

大きな戦を前に、自身や味方を鼓舞するために詠まれた歌です。宗良親王はどちらかといえば文化人の素養が強く、兄の護良親王のように武芸はあまり得意でなかったと言われます。

ですが時代の流れの中で、後醍醐天皇の皇子というご自身のお立場から戦の中に身を置きます。この歌は宗良親王の詠まれた歌の中で際立って勇ましい歌であり、いかに強い思いがあったかが伺えます。

みなさまも色々な社会の中で、また様々なお立場で悪戦苦闘することもあることと思います。

そんな方々の背中を押してくださる御祭神が描かれています。

また青海波の紋様が描かれており、穏やかな世と幸せが永遠に続くようにとの願いが込められています。

もう一つは青色を基調として御祭神の愛した花「スモモ」が描かれています。流水紋と青色でしまった下地に、スモモの白色が映えてとても格調高く感じます。

記されている紋は李花紋(りかもん)といい、李花とはスモモの花を表します。

裏側には同じ「君が代を」の歌が記されています。

現在社頭に出してございますので、どうぞご覧になってみてください。

どちらも男女共にお持ちいただけるデザインとなっています。

新設休憩所の名前が決定いたしました

令和4年の御鎮座150年奉祝事業の一環で新設した無料史料館と休憩所ですが、昨年9月より休憩所部分につき名称を公募しておりました。

この度各賞が決まり、名称が決定いたしましたのでご報告させていただきます。

●宮司賞

「井の国 風涼殿(ふうりょうでん)」

※採用名称

●職員賞

「天の身休め所(あまのみやすめどころ)」

「憩いの塔」

「水香舎(すいこうしゃ)」

「井伊谷テラス」

たくさんのご応募ありがとうございました。

皆様に名称をお考えいただいたこの休憩所が、心穏やかにお過ごしいただける空間となりますことを願っております。

史料館前の桜も季節には大変きれいな花をつけます。風涼殿二階から見下ろす桜もよいものです。

地元の天竜スギを用いたこちらの建物で、自然と一体となり風を感じながらどうぞご休憩ください。

なお、残念ながら選ばれなかった名称にも面白いものやいいものがたくさんありましたので、一部抜粋してしばらくの間風涼殿一階に紙をお出し致します。

- 感染症の対策

- 遠州弁うなぎみくじ

新型コロナウイルス感染症の対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、以下の対応をいたします。

- ご社頭では通常通りお参りができます。祈祷やお守り授与も通常通りです。

- 社殿や祈祷控殿では、窓等を開け換気をしております。

- 参拝の際には、マスクの着用をお願いします。又、当分の間、鈴緒を取り外します。 手水舎も柄杓も撤去し流水で手をお清め頂きます。

- ご祈祷時は皆様で触れることになるタスキ、玉串を用いず行います。玉串拝礼の代わりに全員での拝礼と致します。

- 神主もマスクを着用してご祈祷をご奉仕致します。

一日も早い感染拡大の収束と皆様の御健勝を衷心より祈念申し上げます。

郵送祈祷、郵送授与品の受付について

新型コロナウイルスの影響を受け外出を自粛する中、ご祈祷を受けたくとも受けられない方もおられることと思います。

これからの見通しもなかなか立たない状況ですので、遠方にお住いの方、入院中の方等も含めご祈祷を受けに来られない方のため井伊谷宮では特別に郵送祈祷、郵送授与品の受け付けを行います。

❖

お知らせ・ブログ

❖