茅の輪は7月13日(日)15時に片付けとなります。

夏越の大祓・茅の輪くぐり神事は6月30日(月)15時からとなりますので、ご希望の方でご都合の合わない方は片付けまでにお参りいただければと思います。

脇のバケツに入れてある茅はお持ち帰りいただけます。ご自身で輪を作りご自宅にお飾りいただければ心身健康にて過ごせると伝わります。

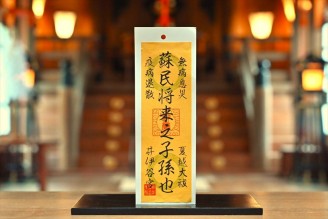

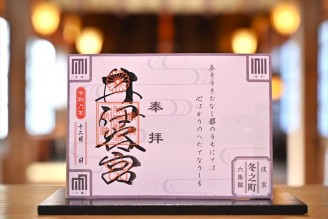

蘇民将来の御札はスサノオノミコトが旅の途中、蘇民将来という人に宿を提供してもらったことに由来する信仰です。

スサノオノミコトが宿のお礼にこの先疫病のはやった際に茅で作った輪を身に着けていれば、疫病を逃れることができると教えてくれたとされます。

蘇民将来の子孫也の御札は、蘇民将来の子孫ですからお守りくださいという意味合いになります。

スサノオノミコトは大変お力の強い神様ですから、疫病や悪事を祓う力があると信仰される神様です。

神話に詳しい方はご存じかもしれませんが、伊勢神宮のアマテラスオオミカミ様の弟君でいらっしゃいます。

ヤマタノオロチを退治した逸話も有名ですね。

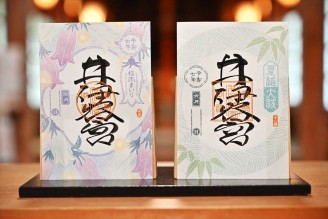

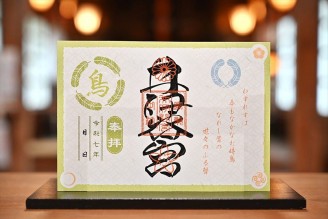

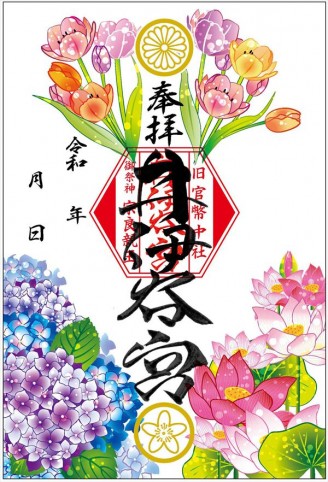

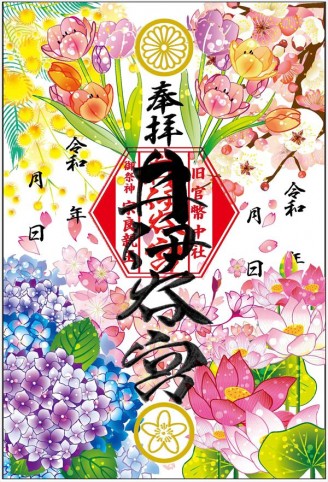

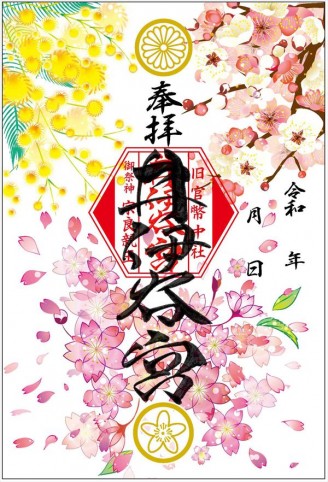

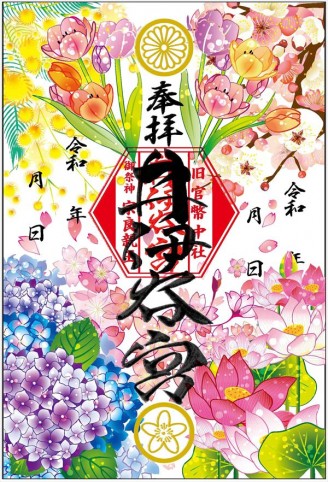

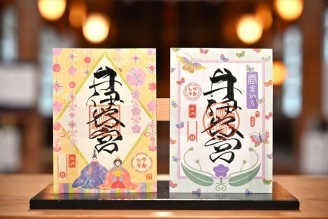

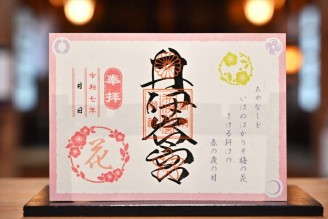

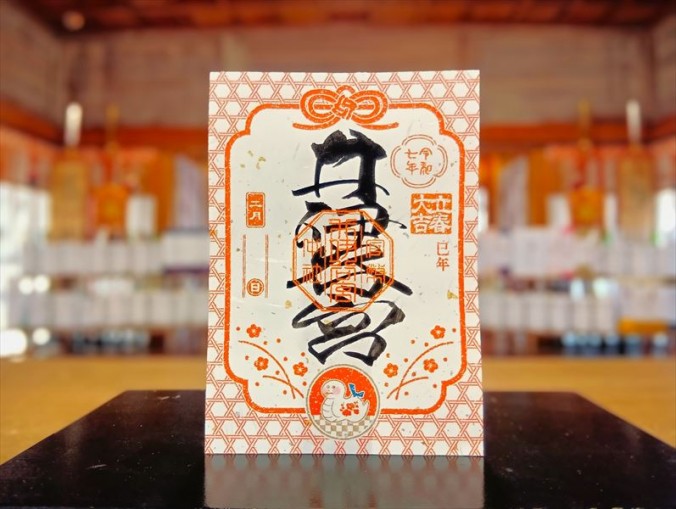

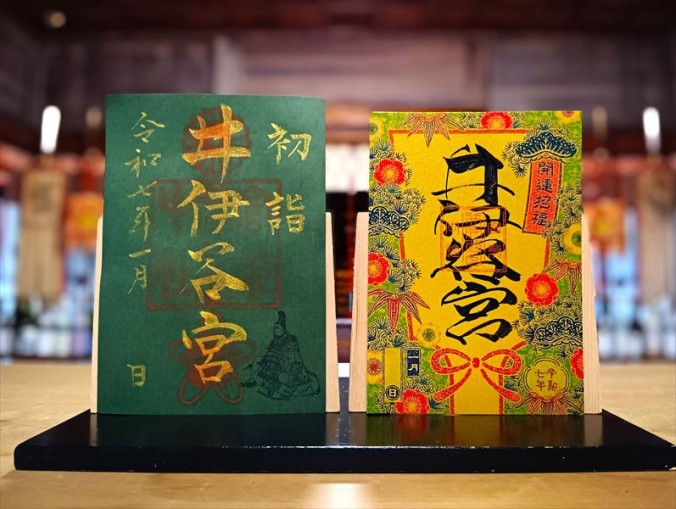

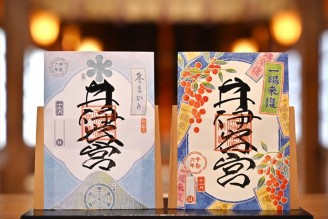

さて、7月の御朱印は七夕まつりと夏まいりです。

<七夕まつり>

七夕とは天の川を挟み、向かい合っている織姫(織女星)と彦星(牽牛星)が年に一度相会する星を祭る年中行事です。笹竹に色紙や文字を書いた短冊をつけるしきたりは、江戸時代になってからのことといわれています。

<夏まいり/あさがお>

早朝に咲き、夕方にはしぼんでしまう一日花(いちにちばな)の「あさがお」は、日本の夏の風物詩として古くから人々に親しまれてきました。特に江戸時代末期には大変流行し、多くの品種が生まれたそうです。

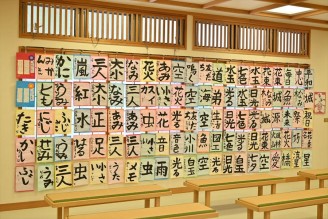

その他金谷書道教室・金子書道教室主催、大谷青嵐先生応援で七夕書道成就祈願展を行っています。

7月31日に撤収を予定しており、子供たちの作品を中心に200点以上飾られています。

七夕は諸芸上達、とりわけ書道の上達も古くから願われてきました。

デジタル中心の社会でも手紙など手書きの温かみの文化は残り続けることと思いますし、私自身も少しでも字がうまくなれたらよいなと日々思っております。

併せて二橋染工場様の注染染めの手ぬぐいの展示も行っております。

七夕は繊維業の信仰でもあり、浜松の伝統産業である注染染めの色の風合いなどお楽しみください。

注染染めは染料を注いで(そそいで)染めることに特徴があり、色のにじみやぼかし具合が優しい雰囲気を作り出します。

今年は動物のデザインもあり可愛らしいですし、模様中心や絵画のような作品もあって見ているだけで面白いです。

8月3日からは大谷青嵐先生の収蔵品の展示を行います。(8月2日搬入)

こちらでは江戸後期から明治など近世の著名人の作品をご覧いただけます。詳しくはまたインスタグラム等でお知らせいたします。

※今年の夏マルシェは中止となりました。

担当者が体調を崩しており、今年は各方面で様々縮小して行っております。

お楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ありません。